【導(dǎo)語】國土空間規(guī)劃體系的建設(shè)是生態(tài)文明時(shí)代智慧城市建設(shè)的重要一環(huán),通過對城市“規(guī)、建、管”信息的一體化融合,結(jié)合城市大數(shù)據(jù)應(yīng)用,逐步形成了人類生存和發(fā)展的物理空間之外的“第二空間”——虛擬城市空間,在實(shí)現(xiàn)國土空間治理能力現(xiàn)代化的同時(shí),為智慧城市建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

城鎮(zhèn)化發(fā)展面臨的問題挑戰(zhàn)

改革開放30多年來,我國在城鎮(zhèn)化發(fā)展方面取得了巨大成就,有力支撐了中國經(jīng)濟(jì)增長。2009年,我國城鎮(zhèn)化率為46.6%。截止2019年,全國城鎮(zhèn)常住人口84843萬人,全國城鎮(zhèn)化率達(dá)到60.60%,首次突破60%大關(guān),業(yè)已形成以大城市為骨干、以小城鎮(zhèn)為基礎(chǔ)的多層次城鎮(zhèn)體系,我國正經(jīng)歷著人類歷史上最大規(guī)模的城市化。在取得城鎮(zhèn)化發(fā)展巨大成就的同時(shí),伴隨著快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程,城市人口增長過快,公共服務(wù)設(shè)施不足、環(huán)境衛(wèi)生差、住房短缺、交通擁擠等問題日益嚴(yán)重,人與土地、水等自然資源矛盾日益突出。

2015年,中共中央國務(wù)院印發(fā)《生態(tài)文明體制改革總體方案》,指出:樹立發(fā)展和保護(hù)相統(tǒng)一、綠水青山就是金山銀山、自然價(jià)值和自然資本、空間均衡、山水林田湖是一個(gè)生命共同體的五大理念,致力于實(shí)現(xiàn)發(fā)展與保護(hù)的內(nèi)在統(tǒng)一,推進(jìn)生態(tài)文明領(lǐng)域國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,為我國未來城市發(fā)展指明了方向。

國土空間規(guī)劃的提出與國土空間治理體系構(gòu)建

國土空間規(guī)劃是對一定時(shí)期內(nèi)城市空間格局、自然資源開發(fā)利用、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及各項(xiàng)城市建設(shè)活動的綜合部署,是城市可持續(xù)發(fā)展藍(lán)圖,旨在提升國土空間的有效管控及科學(xué)治理能力,是城市生態(tài)文明建設(shè)的首要任務(wù)。2019年,《中共中央國務(wù)院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》(中發(fā)〔2019〕18號)明確提出了全面提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總體目標(biāo),提出了構(gòu)建貫通國家、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“五級”,涵蓋總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃“三類”的國土空間總體框架,內(nèi)容涵蓋了國土空間格局優(yōu)化、國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)、自然資源保護(hù)利用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜合交通、公共服務(wù)設(shè)施配置、歷史文化保護(hù)等諸多方面,標(biāo)志著新時(shí)代國土空間治理理念將實(shí)現(xiàn)從發(fā)展到保護(hù)、從用地到全資源、從增量到存量、從規(guī)劃到管控、從靜態(tài)到動態(tài)的轉(zhuǎn)變,是生態(tài)文明時(shí)代國土空間治理現(xiàn)代化建設(shè)的基石。

隨著云GIS、大數(shù)據(jù)GIS和新一代三維GIS的發(fā)展,新時(shí)代國土空間規(guī)劃體系的構(gòu)建方法也發(fā)生了深刻變革。未來的國土空間規(guī)劃是一個(gè)可感知、能學(xué)習(xí)、善治理和自適應(yīng)的智慧型規(guī)劃,涉及到大量的城市現(xiàn)狀、管控、管理和社會經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理和分析工作。過去,由于技術(shù)條件所限,通常從小樣本量呈現(xiàn)出的現(xiàn)象入手,通過特定現(xiàn)象研究城市運(yùn)轉(zhuǎn)背后的機(jī)制,以此輔助規(guī)劃編制和規(guī)劃監(jiān)測評估工作。在大數(shù)據(jù)時(shí)代,基于化解空間沖突、提升空間效率和空間治理現(xiàn)代化的現(xiàn)實(shí)需求,在擁有足夠多、足夠細(xì)樣本支撐的情況下,利用新一代空間信息處理技術(shù),大幅提升了城市空間信息的獲取、處理和分析能力,如通過交通出行大數(shù)據(jù)可更客觀的分析出人口職住特征、出行方式等城市體征。

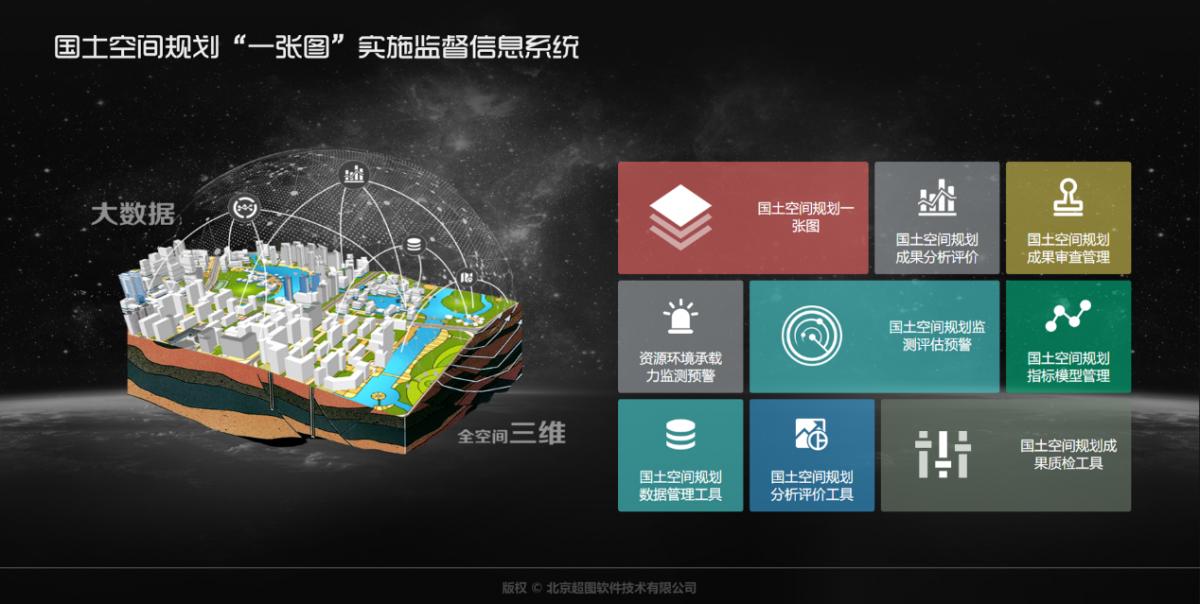

為更好地推動數(shù)字化國土空間規(guī)劃體系建設(shè),各地紛紛建立了國土空間規(guī)劃“一張圖”監(jiān)督實(shí)施信息系統(tǒng),匯聚各類政府、公眾和企業(yè)信息,提供更實(shí)用的國土空間規(guī)劃分析評價(jià)工具,更準(zhǔn)確地認(rèn)識城市體征和城市運(yùn)行機(jī)理,更客觀地評估規(guī)劃實(shí)施情況,形成了常態(tài)化的國土空間規(guī)劃監(jiān)測評估預(yù)警平臺,有效推進(jìn)了國土空間規(guī)劃理論、方法和工具的深度進(jìn)化,最終構(gòu)建形成一套適應(yīng)新時(shí)代城市發(fā)展需求的數(shù)字化、智能化的國土空間規(guī)劃體系,是生態(tài)文明時(shí)代實(shí)現(xiàn)國土空間治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵舉措。

國土空間規(guī)劃監(jiān)測

從國土空間規(guī)劃到智慧城市

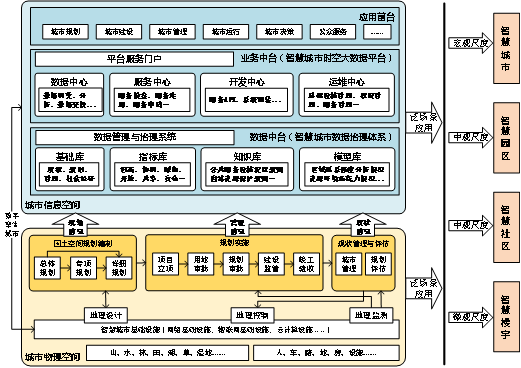

國土空間規(guī)劃是城市發(fā)展決策體系的重要組成部分,是通過總結(jié)城市歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn),結(jié)合城市現(xiàn)狀和社會發(fā)展需求,利用新一代信息技術(shù)手段,形成的面向未來的城市發(fā)展框架。同時(shí),國土空間規(guī)劃是對未來城市的綜合設(shè)計(jì),通過規(guī)劃實(shí)施和規(guī)劃監(jiān)測評估工作,對城市的建設(shè)活動、資源保護(hù)情況以及城市綜合管理狀況進(jìn)行底線管控和監(jiān)測監(jiān)管,無論宏觀尺度的智慧城市建設(shè)、中觀尺度的智慧園區(qū)和智慧社區(qū)建設(shè)、還是微觀尺度的智慧建筑建設(shè),均遵循“先規(guī)劃、再建設(shè)、再管理”的建設(shè)路徑,形成了“規(guī)、建、管”一體化的“泛場景”智慧城市總體框架,如下圖所示:

“規(guī)、建、管” 一體化的“泛場景”智慧城市總體框架

除了承載人類賴以生存的自然要素和社會要素的城市物理空間之外,隨著信息化技術(shù)快速發(fā)展,城市信息空間逐步形成,二者相互銜接、相互依賴、相互完善、相互融合,共同構(gòu)成了數(shù)字孿生城市框架,是新型智慧城市建設(shè)的落腳點(diǎn)。

l 城市物理空間

城市物理空間承載了國土空間的山、水、林、田、湖、草等自然要素,以及人、車、路、地、房等社會要素。其中,城市建設(shè)活動在社會發(fā)展中起到重要作用,總體上涵蓋了國土空間規(guī)劃編制、實(shí)施和監(jiān)測評估全過程。一方面在規(guī)劃編制階段,通過構(gòu)建城市國土空間總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃成果,對自然和社會要素的保護(hù)和發(fā)展格局進(jìn)行合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化配置。另一方面,在規(guī)劃實(shí)施階段,通過對建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)、用地審批、規(guī)劃審批、建設(shè)監(jiān)管到竣工驗(yàn)收全過程進(jìn)行規(guī)范化控制,可保障城市建設(shè)的有序推進(jìn)。另外,在規(guī)劃實(shí)施評估階段,通過衛(wèi)星遙感、現(xiàn)狀調(diào)查、城市大數(shù)據(jù)等地理監(jiān)測手段,更準(zhǔn)確、更快速地把控城市綜合運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)城市運(yùn)行中存在的問題并及時(shí)預(yù)警。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展,新一代信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)加速了城市國土空間治理能力現(xiàn)代化的進(jìn)程。通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,解決了萬物互聯(lián)問題。通過構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,利用地理監(jiān)測和地理控制手段,解決了自然和社會要素信息動態(tài)采集和遠(yuǎn)程控制問題。通過建立云計(jì)算設(shè)施,利用大數(shù)據(jù)計(jì)算技術(shù),解決了超大規(guī)模信息處理問題。信息化基礎(chǔ)設(shè)施是城市物理空間和城市信息空間互聯(lián)互通、數(shù)字孿生的核心載體和重要通道。

l 城市信息空間

城市信息空間是智慧城市建設(shè)的主體,總體上采用“大中臺、小前臺”的總體架構(gòu),可適配智慧城市、智慧園區(qū)、智慧場站、智慧社區(qū)、智慧樓宇等多領(lǐng)域應(yīng)用場景,形成了“規(guī)、建、管”一體化的“泛場景”智慧城市總體框架。

1、基于智慧城市數(shù)據(jù)治理體系,打造智慧城市數(shù)據(jù)中臺

為解決數(shù)據(jù)豐富性、鮮活度、權(quán)威性不足的問題,通過建立智慧城市數(shù)據(jù)治理體系,動態(tài)獲取城市各類規(guī)劃、管理和現(xiàn)狀數(shù)據(jù),并融合多源(元)數(shù)據(jù)、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量,建立基礎(chǔ)庫、指標(biāo)庫、知識庫、模型庫四庫進(jìn)階的智慧城市數(shù)據(jù)體系,構(gòu)建城市信息模型,打造智慧城市數(shù)據(jù)中臺,保障數(shù)據(jù)生產(chǎn)、匯聚、處理、質(zhì)控、建庫、共享、服務(wù)全過程信息流轉(zhuǎn)可控、可信。

2、基于智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺,打造智慧城市業(yè)務(wù)中臺

智慧城市多源異構(gòu)應(yīng)用眾多。為解決應(yīng)用之間缺乏有效的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同通道的問題,通過建立智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺,可逐步構(gòu)建面向政府、公眾和企業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的服務(wù)資源池,并通過平臺的服務(wù)門戶、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)中心、開發(fā)中心、運(yùn)維中心五大模塊,一方面匯聚各城市應(yīng)用信息化資源,沉淀城市業(yè)務(wù)專題數(shù)據(jù),另一方面,以標(biāo)準(zhǔn)API方式對前臺應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)接口,沉淀城市各領(lǐng)域的通用業(yè)務(wù)邏輯,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用之間互聯(lián)互通和信息共享,為各級管理和決策者、業(yè)務(wù)辦公人員、開發(fā)人員、乃至行業(yè)研究人員提供豐富、可靠的場景式在線服務(wù),形成智慧城市業(yè)務(wù)中臺,提升智慧城市各項(xiàng)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和權(quán)威性。

3、基于數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)中臺,支撐智慧城市城市應(yīng)用前臺的集約化構(gòu)建

基于數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)中臺權(quán)威、高效的服務(wù)能力,可支撐各類城市規(guī)劃、建設(shè)、管理、運(yùn)行、決策和公眾服務(wù)等應(yīng)用的集約化構(gòu)建。同時(shí),基于數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)中臺的可擴(kuò)展性特征,可將城市各領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)生的核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和通用業(yè)務(wù)邏輯沉淀到數(shù)據(jù)總體和業(yè)務(wù)中臺,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)中臺的不斷成長。

4、“大中臺、小前臺”的智慧城市“泛場景”應(yīng)用

“規(guī)、建、管”一體化的“泛場景”智慧城市總體框架,除了適用于智慧城市場景之外,對于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、街鄉(xiāng)、社區(qū)、機(jī)場、車站等中觀尺度的場景同樣適用,另外,還可以結(jié)合“BIM+GIS”技術(shù),在微觀上支撐智慧建筑應(yīng)用。

小結(jié)

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,城市信息的獲取更全面、迅捷、細(xì)致和準(zhǔn)確,通過將新一代信息技術(shù)同國土空間規(guī)劃編制、實(shí)施、監(jiān)測評估全過程相結(jié)合,可有效提升國土空間規(guī)劃編制、實(shí)施和監(jiān)測評估的客觀性、科學(xué)性和動態(tài)性,并推動了城市信息資源整合,實(shí)現(xiàn)了國土空間規(guī)劃數(shù)據(jù)成果的增值,打造形成了一個(gè)過去、現(xiàn)在和未來全覆蓋的城市數(shù)字空間。國土空間規(guī)劃體系必將推動新型智慧城市的建設(shè),最終實(shí)現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

京公網(wǎng)安備 11010802031220號

京公網(wǎng)安備 11010802031220號