前沿:河北省測繪學會策劃“創(chuàng)新測繪技術應用”專題欄目,聚焦測繪科技應用前沿。本欄目將展示測繪與AI、遙感等融合的創(chuàng)新實踐,涵蓋氣象監(jiān)測、生態(tài)保護、地理信息服務、農作物估產及文化遺產保護等領域。通過案例剖析,探討測繪技術如何助力社會管理與可持續(xù)發(fā)展。

隨著信息技術的快速發(fā)展,傳統的測繪技術和手段正在經歷一場深刻的變革。特別是在生態(tài)保護和修復領域,如何高效、精準地監(jiān)測治理進度和效果成為亟待解決的問題。本文以河北省山水林田湖生態(tài)保護修復工程為例,探討了創(chuàng)新測繪技術在該領域的應用實踐及其帶來的顯著成效。

一 背景與需求

河北省作為首批國家山水林田湖生態(tài)保護修復試點省份之一,承擔著重要的生態(tài)保護任務。工程項目覆蓋礦山地質環(huán)境恢復、自然地質災害防治、水土流失治理等多個方面,涉及投資金額大、部署分散、項目類型多樣等特點。面對如此復雜的局面,迫切需要現代化的信息手段對每個工程項目進行有效的監(jiān)測與監(jiān)管。為此,河北省水文工程地質勘查院(河北省遙感中心)積極探索互聯網+、遙感、地理信息等新一代信息技術的應用,旨在為生態(tài)保護修復工作提供強有力的技術支撐。

二 技術創(chuàng)新與突破

(一)“互聯網+空間信息+平臺”的生態(tài)修復監(jiān)管模式

平臺搭建:基于“互聯網+”、人工智能、遙感和地理信息技術,河北省成功搭建了國內首個省級山水林田湖草生態(tài)修復智慧監(jiān)管平臺。這一平臺不僅實現了對全省范圍內生態(tài)保護修復試點工程的全方位監(jiān)管,還為后續(xù)類似項目的開展提供了示范作用。

圖1 系統主界面(web端)

圖2 手機移動端

數據集成與共享:通過建立跨層級、跨地域、跨部門的數據融合應用機制,打通了不同層級、不同部門間的數據壁壘,實現了數據的全面共享。大大提高了工作效率,減少了重復勞動,同時也提升了決策支持能力。

圖3 信息瀏覽

(二)先進的遙感影像處理技術

在研究已有圖像分割算法(如U-Net、FCN和PSPNet)基礎上,提出了編碼器-解碼器架構網絡整體框架Class Feature Attention(CAFNet),實現了地表覆蓋場景自動分類;建立了基于自注意力機制的變化檢測網絡STAB-Net,實現了生態(tài)修復工程地表覆蓋及地表變化情況的遙感影像自動分析識別。

圖4 某修復工程地表覆蓋AI自動分類

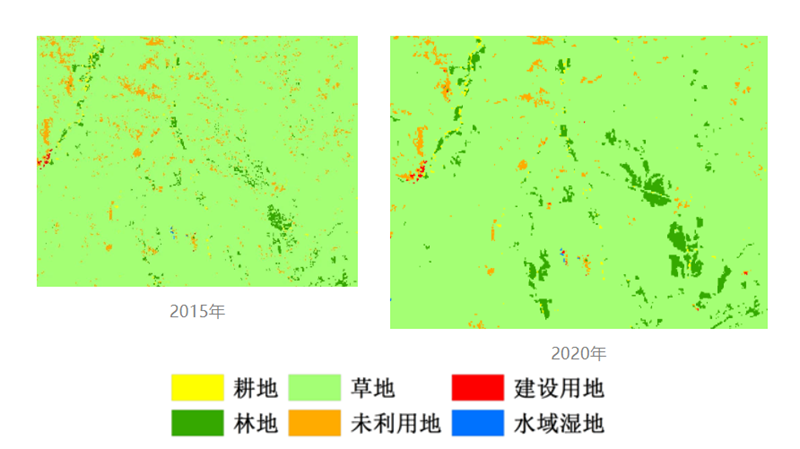

(三)多時態(tài)對比技術方法

運用多時態(tài)對比技術展示治理區(qū)域的時間、空間及屬性變化過程,相較于傳統時間軸動畫方式,更具交互性,更適合于項目的監(jiān)督管理。

圖5 空間數據多時態(tài)對比

(四)“天空地”一體化生態(tài)修復監(jiān)測技術體系

構建衛(wèi)星遙感動態(tài)巡查、無人機精細化監(jiān)測分析、實地調查核查相結合的一體化監(jiān)測技術體系,確保了工程項目的進度、質量和效果得到實時監(jiān)控與評估。

圖6 “天空地”一體化生態(tài)修復監(jiān)測

三 應用場景與成效

(一)落地使用情況

自2018年6月上線以來,河北省山水林田湖生態(tài)保護修復監(jiān)管系統(web端)和移動監(jiān)測系統(移動端)已被廣泛應用于多個政府部門及工程項目承擔單位中。利用遙感大數據結合其他信息技術手段,摸清了全省生態(tài)保護修復試點工程施工現狀,并及時掌握了治理進展。

(二)經濟社會效益

經濟效益:通過整合遙感大數據資源,避免了生態(tài)修復治理工程中的重復投資,節(jié)省了大量政府投入。此外,遙感技術的應用也大幅降低了人員實地核查的成本,初步估算累計節(jié)約經費約1500萬元。

社會效益:借助數字化技術賦能監(jiān)測監(jiān)管,促進了生態(tài)保護修復項目的高質量實施,形成了可復制推廣的成功經驗,取得了顯著的社會及生態(tài)效益。

(三)示范帶動效應

基于遙感大數據在重大工程項目全流程監(jiān)管中的優(yōu)勢,本案例已在自然資源資產審計、河道生態(tài)補水督查、防汛遙感空間數據“一張圖”等多個領域得到了推廣應用,展示了廣闊的應用前景。

四 以技術之刃破生態(tài)治理之題

從衛(wèi)星俯瞰到指尖管理,從數據孤島到智慧協同,河北省山水林田湖草監(jiān)管實踐證明了測繪技術創(chuàng)新的強大生命力。這一模式不僅為生態(tài)保護修復提供了“河北方案”,更標志著測繪技術從輔助工具向核心生產力的跨越。隨著人工智能與空間信息的融合,測繪創(chuàng)新必將為生態(tài)文明建設注入更強勁的動能。

京公網安備 11010802031220號

京公網安備 11010802031220號