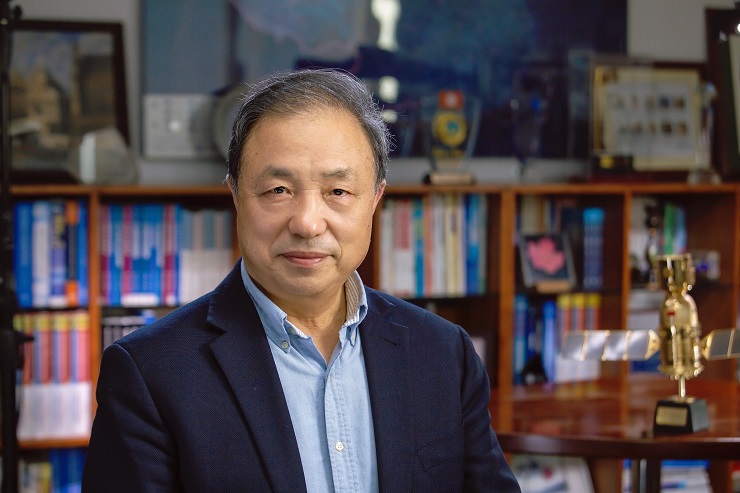

報告專家簡介:郭華東,可持續(xù)發(fā)展大數(shù)據國際研究中心主任、中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院學術委員會主任、研究員、博士生導師。中國科學院院士、俄羅斯科學院外籍院士、芬蘭科學與人文院外籍院士、發(fā)展中國家科學院院士。現(xiàn)任國際數(shù)字地球學會名譽主席、聯(lián)合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心主任、“數(shù)字絲路”國際科學計劃主席、《國際數(shù)字地球學報》和《地球大數(shù)據》主編,曾任第二屆聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標技術促進機制10人組成員、國際科技數(shù)據委員會主席、國際數(shù)字地球學會主席、國際環(huán)境遙感委員會主席等職。從事空間地球信息科學研究,在遙感信息機理、雷達對地觀測、數(shù)字地球科學等方面取得系列成果。發(fā)表論文500余篇,出版著作24部,獲國內外科技獎勵18項。

報告題目:空間技術護航文化遺產

報告簡介:悠久的人類歷史文明產生了豐富的文化遺產,對文化遺產的監(jiān)測、評價與保護是包括科技界在內的重大使命。氣候變化、自然災害、人口增長日益加劇更對文化遺產的可持續(xù)性發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。空間技術特別是近年來快速發(fā)展的多平臺、多波段、多尺度、多時相、多模式空間對地觀測技術是賦能文化遺產的重要科技創(chuàng)新手段,可在文化遺產保護中發(fā)揮特有的作用。本報告在回顧國內外空間觀測技術發(fā)展的基礎上,介紹了依托我國建立的聯(lián)合國教科文組織自然與文化遺產空間技術中心10年來取得的發(fā)展成就,闡述了空間地球大數(shù)據技術對聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標世界遺產指標評估的能力,分析了我國近期發(fā)射的國際上首顆可持續(xù)發(fā)展科學衛(wèi)星及其監(jiān)測文化遺產的作用。報告提出構建“空間考古學”學科體系的設想與進展,從文化遺產信息的空間觀測機理與科學認知的角度,圍繞文化遺產信息的空間探測機理與方法、文化遺產發(fā)現(xiàn)與保護的技術指標、空間考古技術的適應性、自然與人類活動影響的文化遺產時空認知、文化遺產古環(huán)境與古地理重建等5個空間考古學科學問題和內涵進行了分析與闡述。

先導片

報告視頻

京公網安備 11010802031220號

京公網安備 11010802031220號